【神経科学トピックス】

ヘッブ型可塑性と整調型可塑性の動的相互作用に関する理論モデル

独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター

チームリーダー 豊泉太郎

私たちは、さまざまな経験をすることで学習しています。これは脳回路内の神経細胞同士のつながりである「シナプス」の結合の強さが動的に変化する「可塑性」という性質を持つからだといわれています。これまでの研究から、神経回路の中で寄与の大きなシナプス結合はより強くなり、あまり寄与のないシナプス結合はより弱くなるという「ヘッブ型可塑性」によって、学習が進むと考えられてきました。一方、神経活動が極端に強くなったり、弱まったりすることをシナプスの強さの調整によって防ぐ「整調型可塑性」という仕組みも存在し、この2つの性質の異なる可塑性が組み合わさって学習を成立させていることが分かってきました。しかし、これらの可塑性がどのように相互作用してシナプス結合強度を決定しているのか、その仕組みは明らかになっていませんでした。

私たちは、発達段階の大脳視覚野で、左右の眼からの入力情報のうち、どちらが優先的に処理されるかが経験とともに変化する「眼優位性の可塑性」という現象に着目しました。近年のマウスを使った実験により、上記の2種類の可塑性が異なる時間スケールを持ってこの現象に関与していることが分かってきました。片方の眼を継続して閉じていると、3日以内にヘッブ型可塑性によって閉じた眼からの視覚応答が減衰し、5日程すると整調型可塑性によって回路全体の活性が回復することが示されていました。著者らは、経験による脳回路の変化を明らかにするため、この実験結果を再現できる、新しい理論モデルの構築を目指しました。

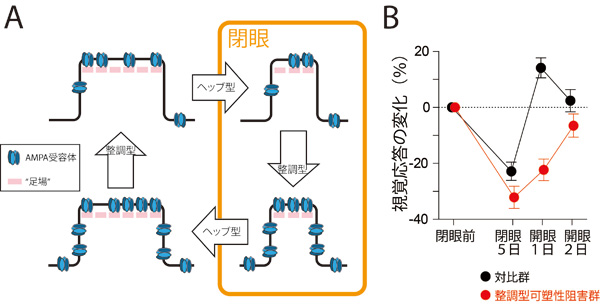

従来のモデルでは、2種類の可塑性がシナプス結合強度を決定する同一の因子を変化させ、互いの効果を上書きすると仮定していました。このようなモデルでは2種類の可塑性の効果がつりあうことで安定状態に達すると考えられます。しかし、この従来モデルでは、整調型可塑性によるシナプス結合強度の遅い変化がヘッブ型可塑性の早い変化に追い付かず、シナプス結合強度が不適切な値になったり振動したりして実験結果を再現できないことを示しました。この問題点を克服するため、「ヘッブ型可塑性と整調型可塑性は、シナプス結合強度を決定する異なる因子に働き、それぞれ独立に安定状態に達する」という新しい理論モデルを構築しました(図A)。そして、その新モデルが、「眼優位性の可塑性」の実験結果を、可塑性に関わる分子メカニズムの依存性も含めて、非常によく再現できることを確認しました(図B)。「ヘッブ型可塑性」と「調整型可塑性」は、脳の至る所で見られる性質であるので、今回のモデルが、脳における学習メカニズムの普遍的なモデルとなることが期待されます。

Modeling the dynamic interaction of Hebbian and homeostatic plasticity.

Toyoizumi T, Kaneko M, Stryker MP, Miller KD.

Neuron. 2014 Oct 22;84(2):497-510.

<図の説明>

A 理論モデルの概略図:提案モデルではNMDA依存性のヘッブ型可塑性とTNF-α依存性の整調型可塑性がシナプス結合強度を決定する異なる因子に作用すると仮定している。簡単の為、ヘッブ型可塑性がシナプス後部の面積を、整調型可塑性が細胞膜上のAMPA受容体の密度をそれぞれ変化させるとすると、シナプス結合強度は両因子の積に比例する。このモデルを用いて計算すると、視覚遮蔽後まずヘッブ型可塑性によりシナプス後部が縮小し、その後、整調型可塑性によってAMPA受容体密度が増加する。一方、視覚遮蔽終了後は、まずシナプス後部面積が、つづいてAMPA受容体密度がもとに戻る。この間、シナプス後部面積とAMPA受容体密度が両方とも高い過渡状態が生じ、一時的にシナプス結合強度(および視覚応答)が通常より強くなると予測される。また、このような過剰なシナプス増強は整調型可塑性を阻害した場合には起こらないと予測される。 B 生理実験による理論予測の検証:眼優位性の臨界期マウスに視覚遮蔽を行って、一次視覚野で視覚応答がどのように変化するかを観測した。まず、視覚遮蔽により閉じた眼からの視覚応答が減衰した。その後、両眼での視覚経験を続けると、通常のマウスでは開眼後1日目に過剰な視覚応答を示してから遮蔽前の水準に戻ったが、整調型可塑性を阻害したマウスでは視覚応答が単調に回復した。これらの実験結果はいずれも理論予測と合致している。

<研究者の声>

学習に重要な役割を果たすと考えているヘッブ型と整調型の可塑性の相互作用について、かねてから疑問に思っていました。眼優位性の可塑性の実験で時間スケールと分子メカニズムの面でそれらが明確に区別できるという研究を聞いて大変興味を持ちました。同時に、これらの可塑性の時間スケールが異なるという一見単純な実験結果を既存の学習則でなかなか再現できないので頭を悩ませました。Ken Miller教授との議論を通して新たな理論的展開を導くことができ、また金子めぐみさんとMichael Stryker教授との共同研究を通してモデルと実験の対応関係を探求することができました。この場をお借りして心より感謝申し上げます。

<略歴>

1978年、東京都生まれ。博士(科学)。 東京大学大学院新領域創成科学研究科複雑理工学専攻博士課程修了(日本学術振興会DC1)。米国コロンビア大学博士研究員(日本学術振興会PDおよびPatterson Fellow)、理研脳科学総合研究センター特別研究員を経て、2011年より現職。2013年より東京工業大学大学院総合理工学研究科連携准教授を兼務。国際神経回路学会 若手研究者賞受賞。